Il est communément admis que Donald Trump tente de gouverner de manière autoritaire. Il pousse à l’extrême la conception conservatrice d’un « exécutif unitaire », postulant le contrôle présidentiel sur l’ensemble du pouvoir exécutif et la suprématie de celui-ci sur les autres branches du gouvernement fédéral. Trump ne rencontre apparemment que peu de résistance du côté du pouvoir législatif.

Si le pouvoir judiciaire s’oppose davantage au niveau des tribunaux fédéraux inférieurs, les cours d’appel et la Cour suprême s’avèrent plus hésitantes à contester les oukases de l’administration. Trump utilise aussi les énormes pouvoirs formels et informels qui lui sont échus pour cibler des universités, des cabinets d’avocats et des entreprises privées qu’il considère comme des « ennemis ». Mais de là à qualifier ses aspirations de fascistes, n’y a-t-il pas de la marge ?

Le trumpisme, un fascisme ?

Bruno Colmant s’y réfère dans son dernier essai car, explique-t-il, il comprend le fascisme comme un projet anthropologique, celui de transformer l’individu de manière radicale, « de forger un homme nouveau dont la conscience et les valeurs seraient entièrement refondées ». Le fascisme ne consiste pas seulement en un projet politique, mais il a une portée « holistique », intégrant « l’esprit, le corps et le rapport au monde », afin de créer une « société unifiée, totalement soumises à ses idéaux ».

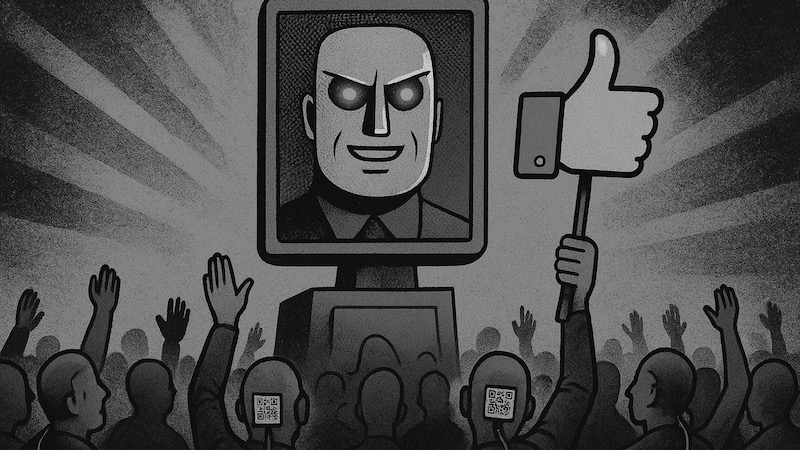

Dans le cas de Trump, cette visée centralisatrice et totalisante, qui va à l’encontre des principes sur lesquels la république américaine est fondée, est facilitée par les prodigieux développements des outils algorithmiques, d’où l’idée du « spectre d’un fascisme numérique » reprise dans le titre du livre. Colmant ne se contente pas d’une analyse, une de plus, des Etats-Unis sous Trump : il entend dresser le « rapport d’autopsie » de la démocratie américaine.

Encore pourrait-on s’interroger sur la vitalité des autres démocraties, à commencer par l’européenne. Le concept d’une différence originelle d’essence religieuse entre la pensée déductive européenne et l’approche inductive américaine est à cet égard fertile pour établir un bilan comparatif, la première étant à première vue plus propice que la seconde pour instaurer une dictature. Quoi qu’il en soit, Colmant reconnaît que l’avènement de Trump est le résultat d’une fracture socio-politique et que ça n’arrive pas qu’aux autres. L’Amérique n’a pas le monopole des somewhere et des anywhere, ni de l’exaspération sociale.

Ces tensions exacerbées ne sont-elles pas autant le fruit de comportements politiques délétères que de facteurs économiques ? En d’autres termes, Trump n’a-t-il pas tout simplement récolté ce que d’autres avaient semé ? C’est le propre des tentations totalitaires, quels qu’en soient les apparats, de promouvoir une élite au détriment de la masse des laissés-pour-compte. Que l’on se souvienne des « déplorables » que stigmatisa Mme Clinton alors qu’elle était la candidate démocrate à l’élection présidentielle de 2016 (précisément perdue contre Trump, qui, alors qu’il en fait partie, parvint à instrumenter en sa faveur cette détestation dont l’élite fait l’objet de la part des « déplorables » et, alors qu’il n’est rien moins qu’un chrétien de stricte observance, à s’attirer le vote évangélique).

Sus aux Lumières

Colmant n’en démord toutefois pas, Trump est comptable de la dérive des Etats-Unis vers un proto-fascisme qui swingue non seulement sur les failles de la société américaine et sa numérisation, mais aussi sur sa mentalité pragmatique (son penchant inductif) : la méthode Trump (cf. son livre préféré après la Bible, le sien, datant de 1987, The Art of the Deal) fait la part belle à l’expérimentation et l’itération. Ce que les Européens jugent complètement dingue relève de cette méthode qui teste les points de rupture et tire parti du chaos pour optimiser ses avantages, fût-ce de manière éphémère.

Ce étant, Trump serait un disciple de la doctrine économique de Ronald Reagan, inspirée par la Société du Mont-Pèlerin (dont firent notamment partie Friedrich Hayek, prix Nobel d’économie en 1974, et Karl Popper), de la stimulation de l’offre (supply-side economics) et de la théorie du ruissellement qui furent expérimentées, non sans succès il convient de le rappeler, pour répondre à la stagflation (croissance faible, inflation et chômage élevés) qui plombait les économies d’Occident dans les années 1970 à la suite des chocs pétroliers et qui marqua – définitivement, eût-on pu espérer, mais ce n’est clairement pas ainsi que Colmant voit les choses – les limites du keynésianisme. Reste que, comme Colmant l’indique, Trump a balayé l’orthodoxie de Ronald Reagan en matière de libre-échange et de respectabilité politique et instauré un régime qui exige une allégeance sans réserve à sa propre personne.

L’analyse de Colmant ne s’arrête pas à des considérations philosophiques et socio-politiques, ni son constat à la négation de tout arrière-plan idéologique au projet politique de Trump. Dans un chapitre consacré spécifiquement à ce qu’il qualifie de « proto-fascisme numérique », il relève la conjonction entre le Dark Enlightment (un courant contre-révolutionnaire, initié par le philosophe anglais Nick Land et proche des idées de l’idéologue américain Curtis Yarvin, qui rejette les idées des Lumières et prône un retour aux hiérarchies naturelles) et des figures de proue de la Silicon Valley telles que Peter Thiel et Elon Musk. Ils auraient trouvé dans le trumpisme un vecteur politique et dans l’IA et la surveillance de masse les moyens technologiques pour concrétiser leur Weltanschauung techno-libertarienne, teintée d’eugénisme, et asseoir leur dominance.

Ce cadrage idéologique anti-démocratique peut paraître sympathique d’un point de vue intellectuel, l’influence réelle de ces courants sur les cercles de pouvoir américains reste hautement spéculative, de même l’idée qu’une fusion idéologique se soit opérée dans la Silicon Valley. Les géants de la tech ont des intérêts commerciaux et autres souvent divergents, dussent-ils les mettre en veilleuse afin de les protéger. L’idée même de la mort de la démocratie américaine est, pour paraphraser Mark Twain, grandement prématurée. Cet essai de Colmant regorge toutefois d’intuitions et de développements originaux qui suscitent la réflexion et font qu’il mérite d’être lu. Nous y reviendrons.

Donald Trump, le spectre d’un fascisme numérique, Bruno Colmant, 174 pages, Anthemis. (A paraître le 16 septembre 2025.)

* * *

Aidez Palingénésie à se faire connaître en transférant cet article à vos proches et amis. Ils ont le loisir de s’abonner gratuitement à la lettre d’information en cliquant sur ce lien. Merci d’avance pour votre précieux soutien.

* * *

Abonnez-vous aussi (gratuitement) à Palingénésie Digest, un regard différent, critique, caustique et sarcastique sur l’état et la marche du monde. (Les deux blogs sont gérés de manière indépendante.)

Le dernier article en date publié sur Palingénésie Digest est à lire (et éventuellement à commenter) via le lien ci-dessous :

Les cryptomonnaies, « contraires aux intérêts de la civilisation » ?

Une réflexion sur leur désidérabilité et leur pérennité.

* * *

Vous pouvez aussi soutenir ce site en achetant ou en offrant Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie qui a été repris par The European Scientist parmi les 15 ouvrages à lire absolument pour ne pas céder à l’éco-anxiété et est disponible, en version papier ou au format kindle, exclusivement sur Amazon.fr en suivant ce lien.

Si vous êtes libraire et souhaitez proposer le livre à vos clients et planifier une causerie sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Palingénésie à l’adresse info@palingenesie.com.

Bruno Colmant est un admirateur de l’économiste Jean Gesell. Un fou furieux comme économiste qui préconise une monnaie qui perd de sa valeur au cours du temps. L’épargne devient donc absurde. Le droit de propriété est sans valeur. Le socialisme est généralisé. Quel intérêt de s’intéresser à ce que Bruno Colmant peut écrire ?

L’inflation provoque l’érosion des monnaies. Et elle a solutionné bien des problèmes financiers en diminuant le poids des dettes réel dans une masse monétaire en expansion.

Si le fascisme est « un projet anthropologique, celui de transformer l’individu de manière radicale, « de forger un homme nouveau dont la conscience et les valeurs seraient entièrement refondées » » et s’il a « une portée « holistique », intégrant « l’esprit, le corps et le rapport au monde », afin de créer une « société unifiée, totalement soumises à ses idéaux » », alors toute idéologie dogmatique, religieuse ou non, serait un fascisme qui s’ignorerait, ou qui, en certains cas, serait clairement assumée? Nazisme, communisme, climatisme, écologisme, islamisme, sectes religieuses en sont atteints. Même le pragmatisme devient aussi fascisme et seule une société vraiment ouverte au sens de Popper n’y succombe pas.

Merci de cette recension très juste et équilibrée. En réponse à Monsieur Hermkens : il s’agit de Silvio, et non pas Jean, Gesell et j’ai écrit un livre historique sur ses théories oubliées qui sont assez fascinantes et qui ont inspiré tant Keynes que les monétaristes.

Pour les non initiés, voici le lien sur Palingénésie vers la recension de cet ouvrage de Bruno Colmant sur Silvio Gesell : La monnaie fondante.